佟玲教授团队在西北地区干旱传播与预测方面取得进展

发布时间:2025-02-06

近日,国农业大学水利与土木工程学院佟玲教授团队在《Journal of Hydrology》在线发表了题为《Spatial-temporal dynamics of meteorological and agricultural drought in Northwest China: propagation, drivers and prediction》的研究论文。该研究揭示了中国西北地区气象干旱和农业干旱的时空动态、传播模式与驱动因素,为气候变化背景下的干旱预测与农业应对提供了科学依据。

本研究采用了SPEI和VCI来描述中国西北地区气象干旱(MD)和农业干旱(AD)。根据游程理论,分析了从1982年到2020年二者的时空演变特征。随后,研究了二者之间的时空相关性以及主要传播模式。量化AD对MD和其他气候环境因素的敏感性。进一步揭示气候变化和人类活动对AD的相对贡献。最后,预测了干旱发生和传播的概率,并确定了干旱重现期。

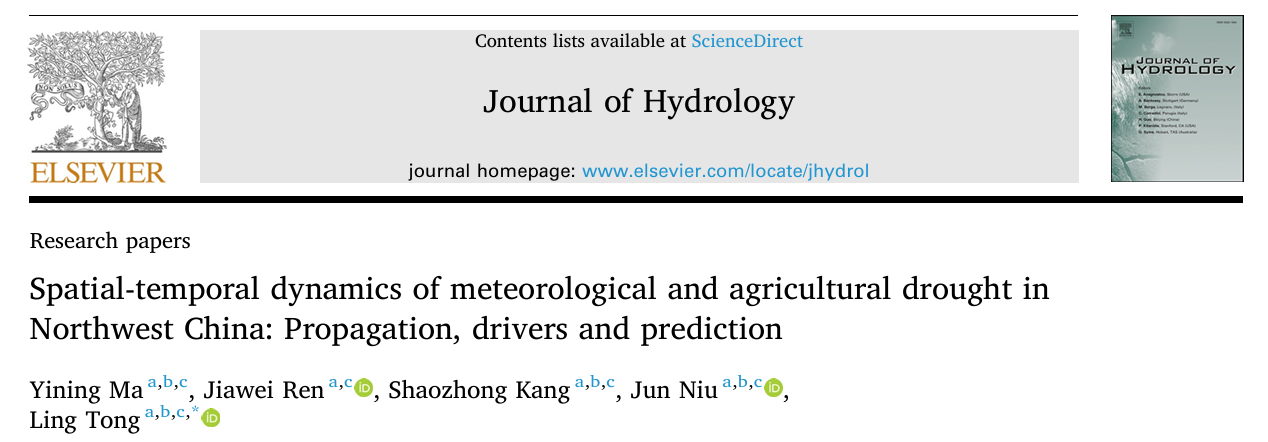

研究发现,在过去的40年中,西北地区变得湿润,但大部分地区仍面临干旱的威胁。MD具有持续时间短、频率高、强度低的特点,在青海、新疆北部和陕西更为严重。旱灾发生频率较低,但持续时间较长,危害较大。

图1 基于游程理论识别干旱特征的空间分布

AD比MD滞后1-3个月,两者之间有明显的周期关系。对于西北地区有33.72%的区域AD滞后于MD 1个月左右。在大多数地区,MD和AD之间呈正相关。然而,近十年来,MD对AD的负面影响有所减弱。各地干旱均以“一对一”传播方式为主,即一场气象干旱引发一场农业干旱。陕西、北疆和青海发生“一对一”干旱传播的次数较高。一场气象干旱引发多场农业干旱的情况极少。多场气象干旱引发一场农业干旱的情况在宁夏、南疆和甘肃频繁发生。

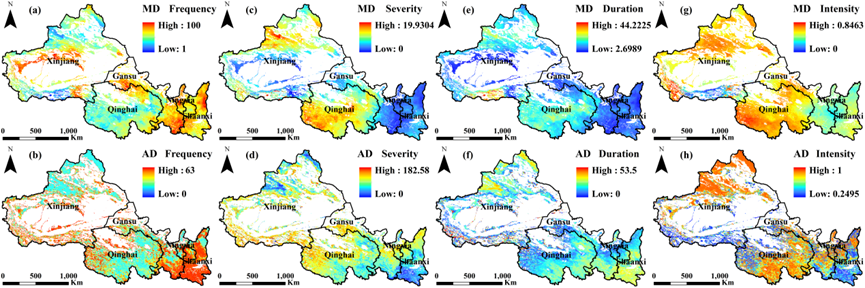

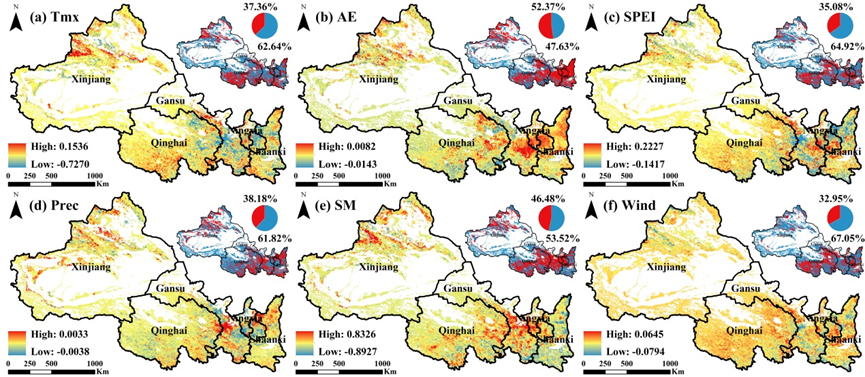

农业干旱对各种气候环境因子的敏感性表现出明显的空间差异。60%以上的地区对各因子的敏感性为负值。气候变化的贡献以积极为主,主要分布在新疆北部、青海南部、甘肃南部、宁夏南部和陕西北部。预计未来的MD主要由轻度干旱组成,其中AD以无、轻度和重度干旱为主。AD在青海、宁夏和北部新疆更为严重。不同程度的MD很容易导致相同程度或更严重的AD。对干旱重现期的分析表明,重度AD可能对未来西北地区的农业发展产生更大的不利影响。

图2 气候环境因素对农业干旱变化敏感性的空间分布。

图3 气象干旱的预测情况:2021-2025年(a)、2026-2030年(b);农业干旱的预测情况:2021-2025年(c)和2026-2030年

中国农业大学水利与土木工程学院佟玲教授为通讯作者,博士生马一宁为论文第一作者,康绍忠院士、牛俊教授和博士生任嘉伟参与了本研究工作。研究受到国家重点研发计划(2022YFD1900503)和中国农业大学2115人才发展计划的资助。